Обучение грамоте

Н. А. Костин ― Из истории письма и чтения

Знакомство с основными этапами развития письменности помогает нам лучше понять и оценить различные методы обучения грамоте и, следовательно, вооружает нас для более успешного разрешения разнообразных задач в период обучения детей грамоте.

История письменности

Предлагаем вашему вниманию небольшой научно-популярный сериал «История письменности».

А. М. Бородич ― Из истории развития методов обучения грамоте в России

Небольшой экскурс в историю развития методов обучения грамоте в России, представленный в пособии А. М. Бородич «Методика развития речи детей» (Москва: Просвещение, 1974).

Т. Г. Рамзаева, М. Р. Львов ― Сопоставительно-критический анализ методов обучения грамоте (на исторических примерах)

Обширный материал из учебного пособия для студентов педагогических вузов «Методика обучения русскому языку в начальных классах» Т. Г. Рамзаевой и М. Р. Львова (Москва: Просвещение, 1979).

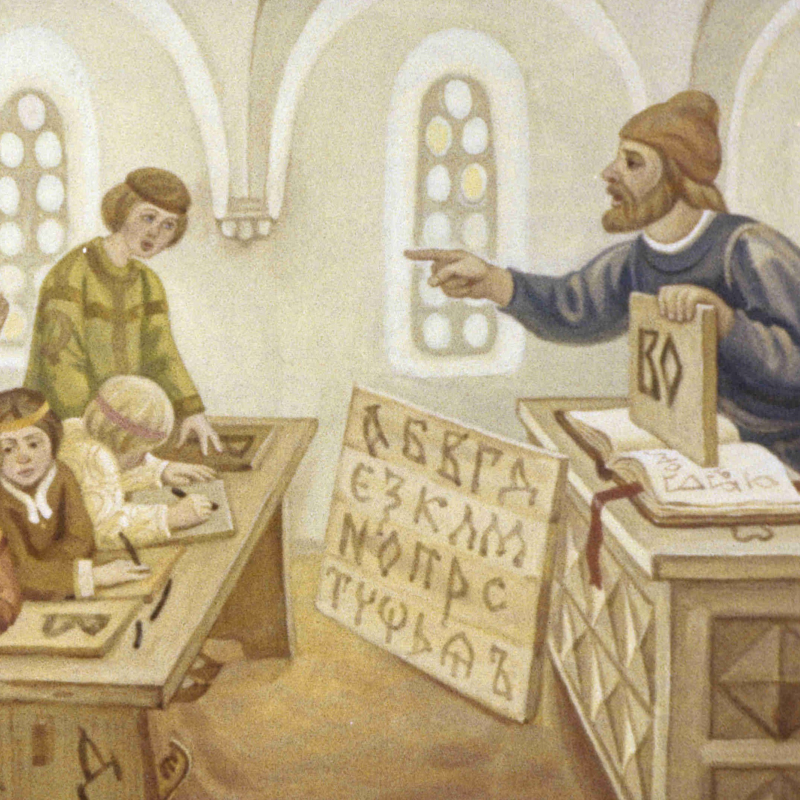

А. А. Штец — Обучение грамоте в Древней Руси (Х–ХV века)

О том, как возникало обучение грамоте в Древней Руси, нам позволяют судить известные современной истории общие сведения о культуре и образовании у древних славян.

И. А. Горячева — Урок в 6 классе по «Сказанию о письменах черноризца Храбра»

Предлагаем вашему вниманию разработку урока литературы в 6 классе, посвящённого развитию письменности на Руси.

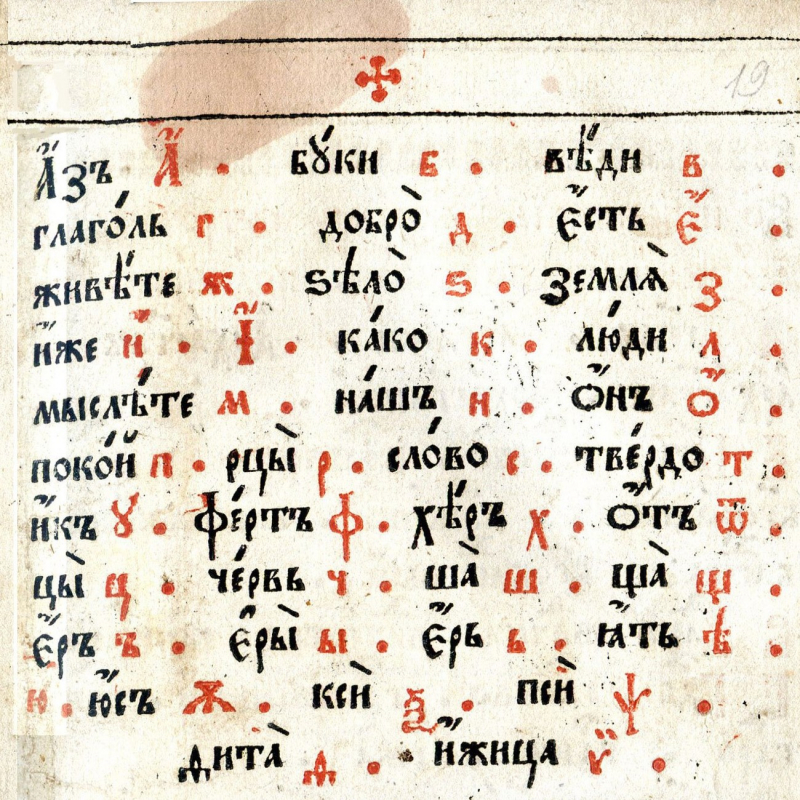

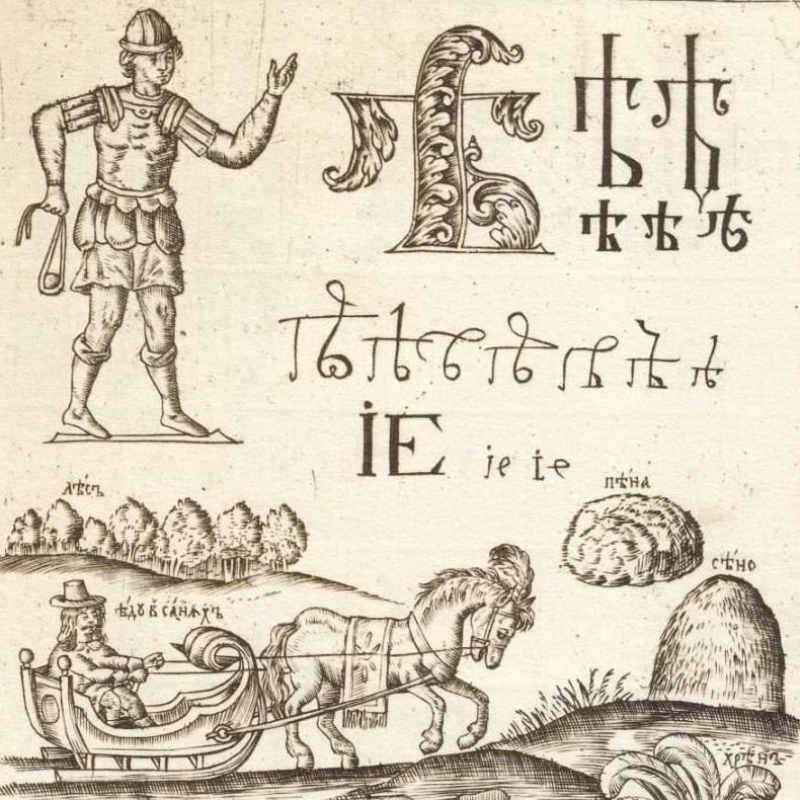

В. И. Лукьяненко ― Из статьи «Азбука Ивана Фёдорова, её источники и видовые особенности»

Об элементарных детских учебниках, обслуживавших нужды русского просвещения в XVI–XVII вв., современным исследователям приходится судить по очень неполным данным. Тем больший научный интерес представляет единственный экземпляр учебного пособия, напечатанного Иваном Фёдоровым в 1574 г. Публикуем фрагменты статьи В. И. Лукьяненко, посвящённой первому печатному букварю.

В. Л. Янин — Из книги «Я послал тебе бересту»

В этой книге рассказывается об одном из самых замечательных археологических открытий XX века ― находке советскими археологами новгородских берестяных грамот. Предлагаем вам отрывок, посвящённый истории письменности на Руси.

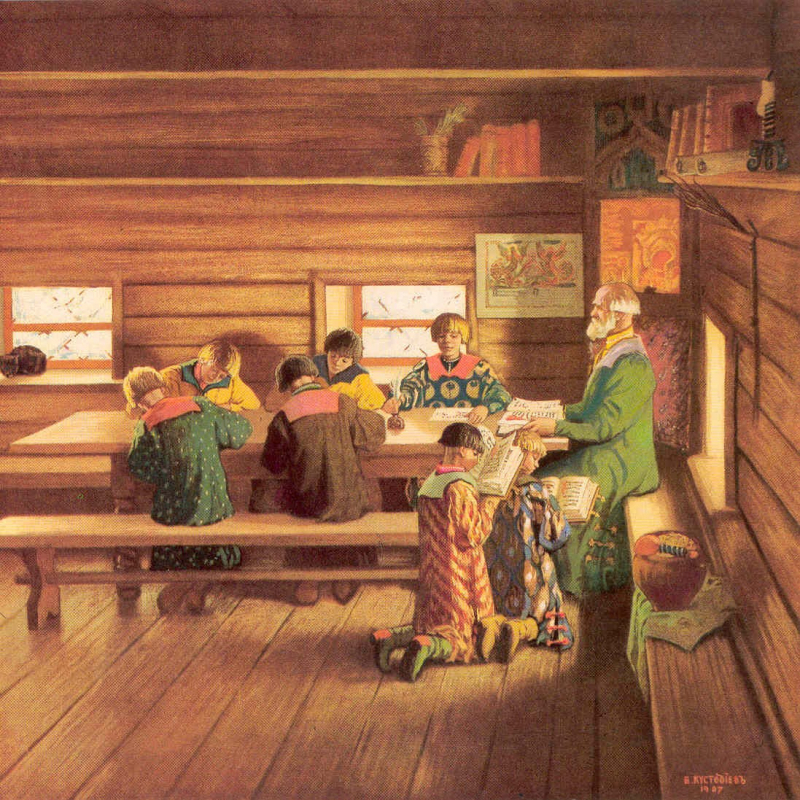

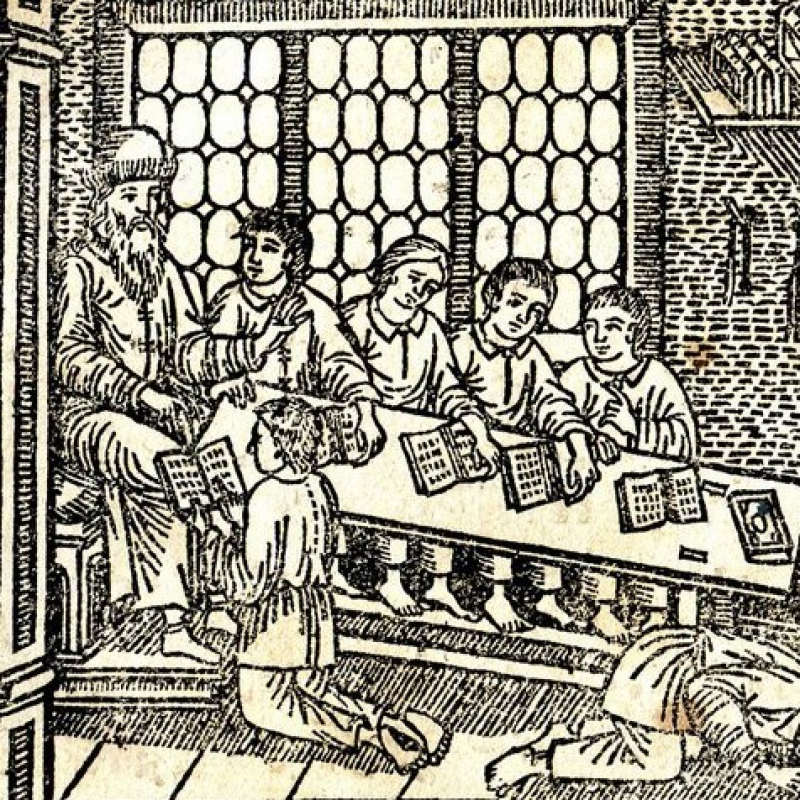

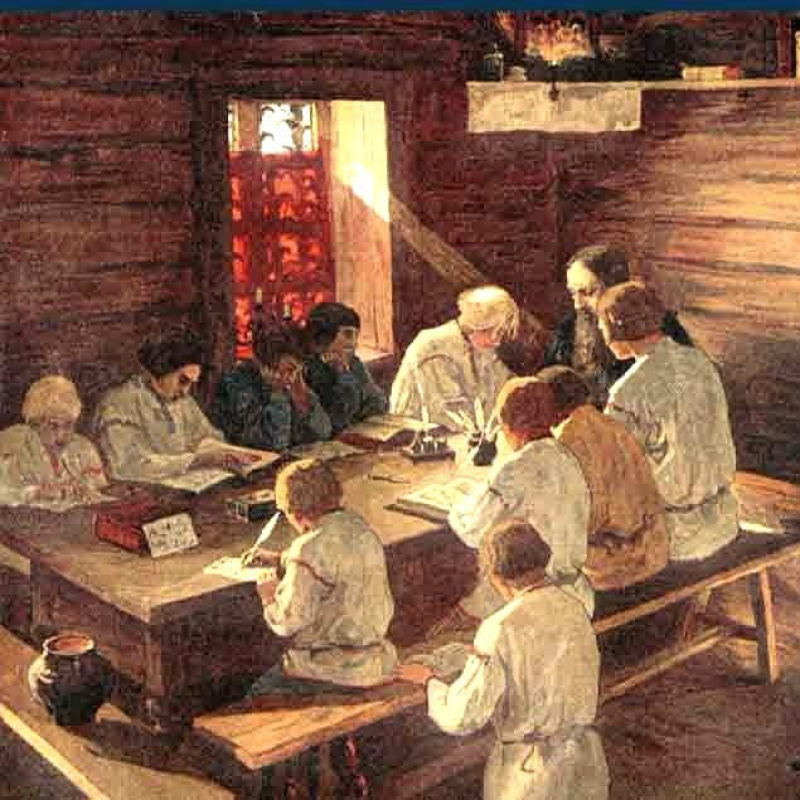

Н. В. Ярхо — Как учили и учились в Древней Руси

Многие до сих пор уверены, что в допетровскую эпоху на Руси вообще ничему не учили. Более того, само образование тогда якобы преследовала церковь, требовавшая только, чтобы ученики кое-как твердили наизусть молитвы и понемногу разбирали печатные богослужебные книги. Да и учили, мол, лишь детей поповских, а знать поручала образование своих отпрысков выписанным из-за границы иностранцам. Всё это опровергает следующая статья.

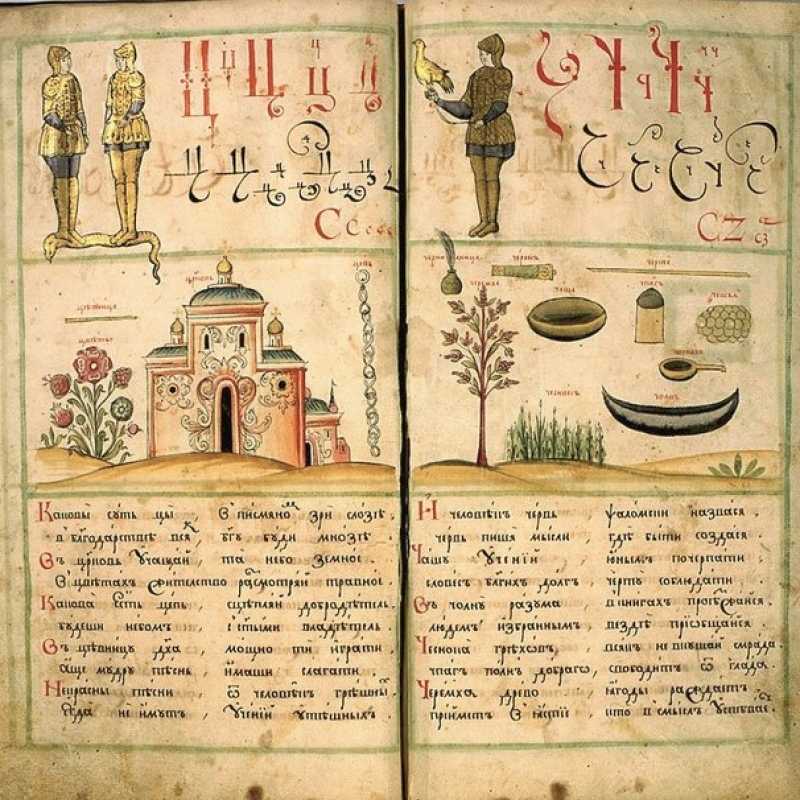

М. Г. Ракитина — Чему и как учили царских детей в XVI–XVII столетиях

Публикуем статью из книги М. Г. Ракитиной серии «Жизнь Государева двора». Она рассказывает о том, как учились маленькие царевичи и царевны в XVI–XVII веках, кто были их учителя, по каким книгам обучались чтению и письму царские дети, что было для них классом и партой.

Отрывок из «Книги по русской истории для начальных школ». Глава «Школа»

Предлагаем вам и вашим детям отрывок из «Книги по русской истории для начальных школ», главу «Школа». Эта книга составлена О. Вейхельт, М. Н. Коваленским, В. А. Петрушевским и В. Я. Улановым и выпущена в 1919 году в Москве.

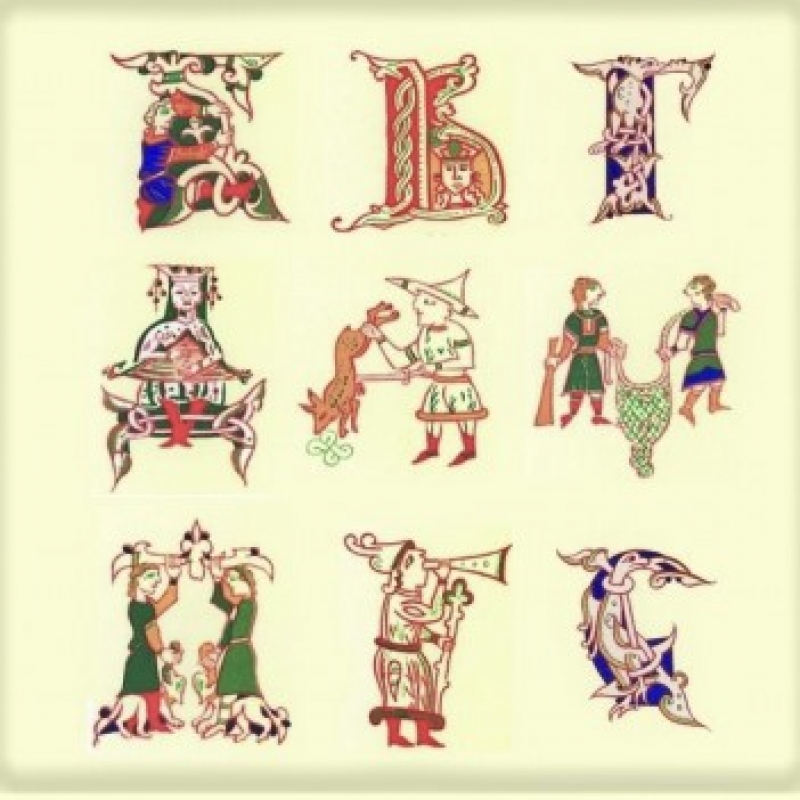

И. А. Горячева — Урок в 9 классе по творчеству Кариона Истомина

На этом занятии рассматривается литературная деятельность придворного поэта, справщика, переводчика, главы Московского печатного двора, секретаря патриархов Иоакима и Андриана, педагога, иеромонаха Кариона Истомина, имя которого у многих на слуху благодаря его иллюстрированной Азбуке.

И. И. Паульсон — Из «Методики грамоты по историческим и теоретическим данным»

Отрывки из работы И. И. Паульсона «Методика грамоты по историческим и теоретическим данным», выпущенной в Санкт-Петербурге в 1887 году.

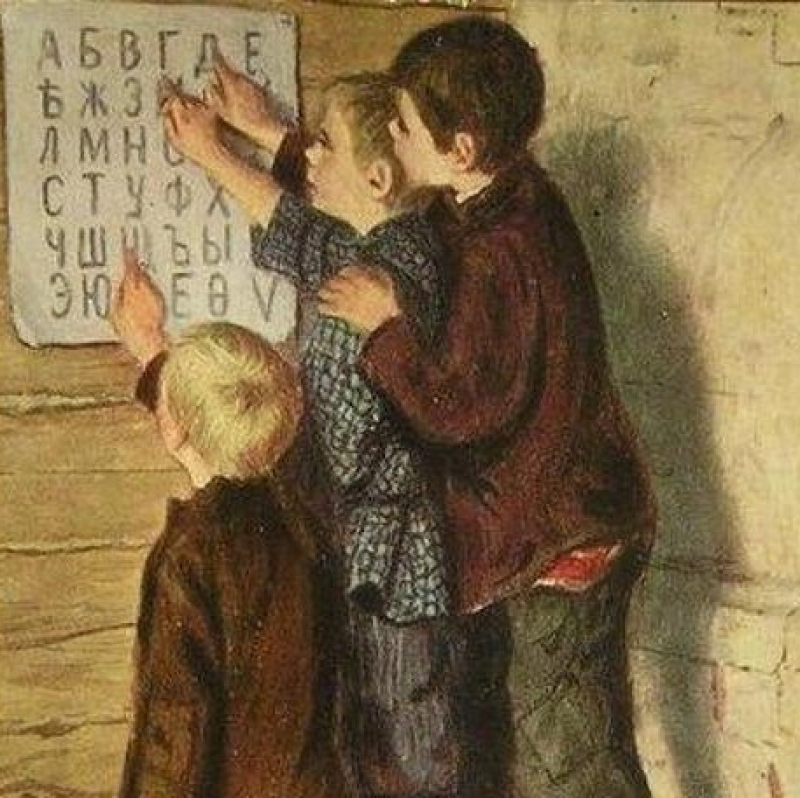

Б. А. Успенский ― Старинная система чтения по складам

Статья советского и российского филолога Бориса Андреевича Успенского из журнала «Вопросы языкознания» (1970, № 5).

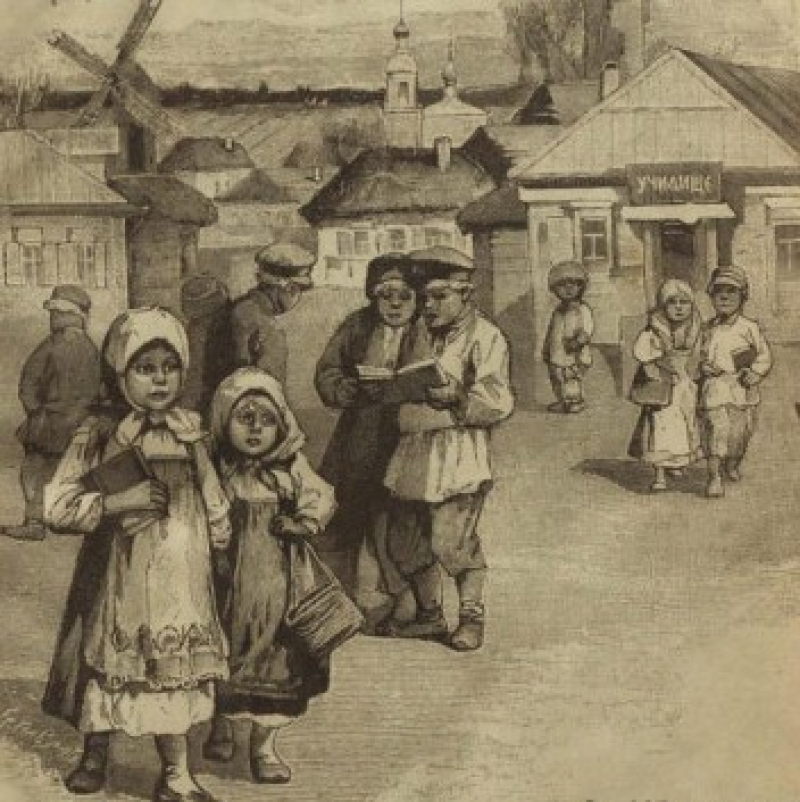

Л. Н. Толстой ― Из статьи «О свободном возникновении и развитии школ в народе»

Предлагаем вам отрывок из статьи Л. Н. Толстого, посвящённой учреждению школ в крестьянской среде сразу после отмены крепостного права. В ней наглядно отражены общепринятый в то время метод обучения грамоте, увиденный Толстым в одной из деревенских школ, и царившие там нравы.

К. Д. Ушинский ― Из статьи «Воскресные школы» («Книга для учащих»)

Публикуем отрывки из «Книги для учащих» К. Д. Ушинского, посвящённые первоначальному обучению грамоте по звуковой методе, которая положила конец господству в школьной практике догматических методов обучения, опиравшихся на механическое заучивание букв, их названий, слогов и слов.

Как учился читать Максим Горький

А. М. Горького читать научил дедушка. В те времена господствовал так называемый буквослагательный метод обучения грамоте. Разным детям требовалось разное количество времени, чтобы преуспеть в её освоении. Алёша Пешков был очень способным учеником. В повести «Детство» описано, как дед знакомит мальчика с буквами алфавита.

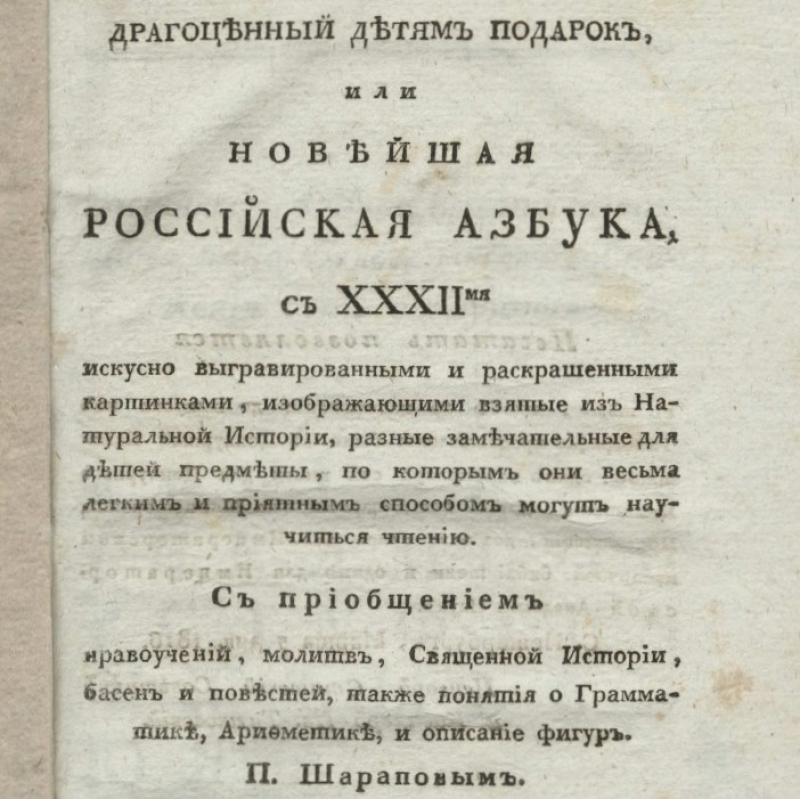

Е. Ю. Ромашина — «Новые облегчения к изучению чтения»: звуковой метод в российских азбуках и букварях 1820–1840-х гг.

Обычно рассказ о появлении и применении в России звукового метода обучения грамоте сопряжён с именами Золотова, Корфа, Ушинского, Толстого и отнесён к сороковым-шестидесятым годам XIX века. Автор данной статьи расширяет устоявшиеся представления — как по хронологии, так и по персоналиям.

Н. М. Старцева — Буквослагательный, слоговой и звуковой аналитический методы обучения чтению и письму в российских азбуках и букварях XIX века

В статье описаны методы обучения чтению и письму, представленные в азбуках и букварях XIX века, проанализированы их достоинства и недостатки, а также определены основные функции визуального ряда в учебниках, соответствующих тому или иному методу.

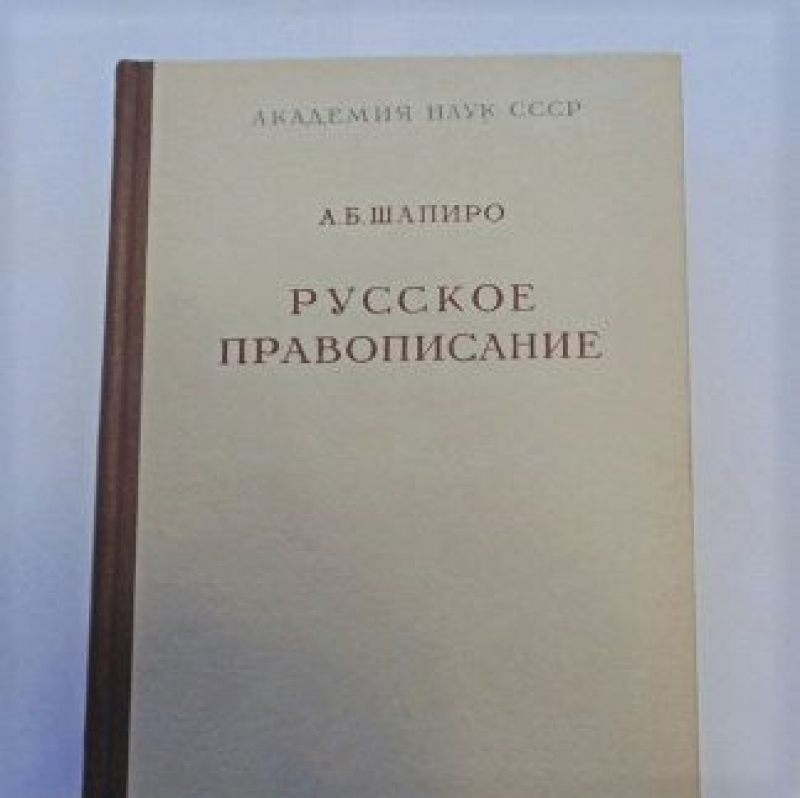

А. Б. Шапиро — Из работы «Русское правописание». Русское письмо — звуковое

А. Б. Шапиро ― известный советский языковед, составитель словарей, справочников и учебных пособий. В 1951 году он написал книгу «Русское правописание», в которой рассмотрел орфографию в связи с фонетическим строем русского языка и графическими средствами русского письма. Предлагаем вам отрывок из этой книги на фоне постоянных дискуссий о необходимости звуковой работы с детьми.

Л. Н. Чернова — Как изменялись звуки нашего языка

Почему мы говорим [малако], а пишем «молоко», откуда взялось правило «Жи-ши пиши с буквой И», благодаря чему в нашем языке появился необычный звук [ф] и как всего два гласных звука могли кардинально повлиять на правописание? Эти и другие вопросы раскрывает в своей статье Л. Н. Чернова, кандидат педагогических наук, учитель барнаульской гимназии.

В. П. Вахтеров ― К вопросу о звукослиянии

Предлагаем вам главу из книги видного русского педагога, продолжателя идей К. Д. Ушинского В. П. Вахтерова «На первой ступени обучения», вышедшей в 1904 году. В главе раскрывается тема звуковых упражнений, необходимых детям для овладения грамотой, в частности, упражнение в звукослиянии, которое на тот момент активно использовалось в педагогической практике, но в то же время вызывало активное неприятие. Впрочем, как и сегодня.

Н. X. Швачкин ― Развитие фонематического восприятия речи в раннем возрасте

«Нет другой проблемы психологии детской речи, которая была бы так подробно исследована и так неудовлетворительно разрешена, как проблема фонетики детской речи». Эти слова актуальны и по сей день. Публикуем статью кандидата педагогических наук Н. Х. Швачкина, которая вышла в «Известиях Академии педагогических наук РСФСР», выпуске № 13, в 1948 году.

Т. Г. Егоров – Овладение детьми звуко-буквенными обозначениями

Т. Г. Егоров ― советский психолог и педагог, известный специалист в области чтения. Предлагаем фрагменты из его труда «Психология овладения навыком чтения» (1953), в котором он рассматривает, как с психологической точки зрения дети овладевают речезвуковым анализом и синтезом, звуко-буквенными обозначениями и др.

Т. Г. Егоров ― О побуквенном чтении

В советской педагогике с 1935 года утвердился звуковой аналитико-синтетический слоговой метод обучения чтению. В программе РКШ для дошкольников используется методика побуквенного чтения, а проблема слияния вообще не стоит. Часто наши дети переходят к чтению целыми словами, минуя чтение слоговое. Интересны высказывания Т. Г. Егорова, позволяющие объяснить, что в основе чтения по слогам подспудно кроется чтение по буквам.

Л. С. Цветкова ― Психология чтения

Чтение ― это сложный психический процесс. Познакомиться с его основными компонентами можно из пособия современного учёного-психолога Л. С. Цветковой «Нейропсихология счёта, письма и чтения: нарушение и восстановление», вышедшем в 1997 году.

Т. Джало — Зачем развивать фонематический слух?

Часто различные трудности при обучении чтению и письму объясняются плохо развитым фонематическим слухом. А что же такое фонематический слух и надо ли его развивать?

М. Л. Кусова — Звуковая культура речи как языковая основа овладения речевыми умениями в дошкольном детстве

Работа над звуковой культурой речи дошкольников помогает им овладеть фонетическими средствами языка и осознать эти средства, что даёт ребёнку возможность использовать речь как средство общения и подготавливает его к обучению грамоте.

Д. Сокологорская — Функциональная неграмотность

О функциональной неграмотности начали задумываться на Западе где-то в 80-х годах прошлого века. Проблема заключалась в том, что несмотря на всеобщую грамотность, люди не умнели, а наоборот всё хуже справлялись с профессиональными обязанностями. Несколько исследований показали, что хотя люди формально умеют читать и писать, они не понимают смысл прочтённой книги или инструкции, не могут написать логически связный текст.